.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

-2S.jpg)

S.jpg)

-04.jpg)

-2.jpg)

-2-2.jpg)

-1.jpg)

Dans son travail photographique récent, Pierre Joseph opère un ambigu retour à la nature. Au cours des dernières années, il a photographiquement récolté des monticules de patates, de pommes et de mûres. Au gré des saisons, il a cueilli de centaines de fleurs, traversé des hectares de blé et déplacé des kilos de fumier. Ses suites inexpressives de Photographies sans fin et sans horizon, dont chacune se concentre sur un seul sujet avec d’infimes variations, suivent des formats d’exposition standardisés. Des grilles, des lignes et des colonnes de photographies sont ajustées à l’infini afin de s’adapter à chaque nouvel espace d’exposition dans lequel ses séries sont activées. Ce dispositif prend la standardisation des tirages commandés en ligne et les réglages automatiques des derniers appareils photo numériques haute résolution comme des paramètres donnés. Il n’y a donc ici pas de style personnel, aucune tentative de déformer ou de contourner la nature à la fois intensive et mécanique de la photographie. Pour autant, pas non plus de stratégies de déqualification, simplement le reflet des capacités moyennes de l’imagerie photographique d’aujourd’hui.

Entre indétermination, variation et transparence, ces images sont à la fois trop génériques et trop spécifiques, elles sont à la fois trop pleines et trop vides. Cette condition leur permet d’évacuer de façon systématique le sens et la subjectivité, laissant ainsi place au processus de subjectivation en soi. Le sens est d’abord évincé de l’image photographique avant d’être récupéré dans un second temps à travers son mode d’apparition. Paradoxalement, c’est par la multiplicité que ces images aussi bien familières que déroutantes affirment leur existence en tant que choses dans le monde. Nous ne pouvons pas regarder ces images comme des forêts de symboles sans avoir le sentiment qu’elles nous observent aussi avec un regard étrangement familier.

Même si ces photographies pourraient nous rappeler les images de stock utilisées dans les allées des supermarchés, elles se trouvent comme surchargées par un réalisme qui s’immisce inévitablement dans la photographie en l’absence d’un certain type de prise de décision. Dans ce détour technologique par la nature, le réel devient un motif presque inquiétant alors que des colonnes infinies d’orge et de lavande photographiées sur le fond shabby-chic d’une table rustique deviennent un motif prêt à encercler le spectateur. Si les limitations physiques de la photographie analogique ont logiquement conduit à des catalogues de photographies Ruschaesques rassemblant quelques (Some), diverses (Various), neuf (Nine) ou encore vingt-sept (Twenty-Seven) versions d’une même chose, Pierre Joseph travaille avec l’infini qu’implique la capture numérique. Dans une approche qui joue au pantomime avec les stratégies tautologiques et taxonomiques de la photographie, l’artiste ne cesse de livrer plus de pommes, plus de mûres, plus de blé, plus d’orge, plus d’algues, plus de lavande, plus de fumier mais aussi plus de roses.

En effet, de vivants piliers réunit succinctement les deux volets continus du travail photographique récent de Pierre Joseph. À savoir, ses Photographies sans fin mais également #pierrejosephredouté, une série de photographies de roses inspirée par l’homonymie avec le célèbre peintre botaniste du XIXe siècle Pierre-Joseph Redouté. Réalisées à l’aide d’une technique de focus stacking où plusieurs photos d’un même sujet avec plusieurs mises au point sont combinées pour obtenir une image parfaitement nette, ces photographies de roses sont présentées sous forme de tableaux photographiques. Mais ces oeuvres en apparence plus autonomes fonctionnent aussi en suggérant le hors-champ qui les constitue. De par leur existence physique en tant qu’oeuvres d’art et donc leur diffusion numérique, ces images s’insèrent discrètement en ligne pour se mêler à leurs homologues dessinées et peintes à la main par Redouté. Un artiste peut en cacher un autre… Qu’il s’agisse d’un champ de fleurs, de blé, d’orge ou de lavande, ce hors champ ne pointe pas vers une limite mais vers un champ élargi (an expanded field) où la photographie en sait toujours plus qu’elle ne montre et où elle montre toujours plus que ce que nous savons. Emile Rubino

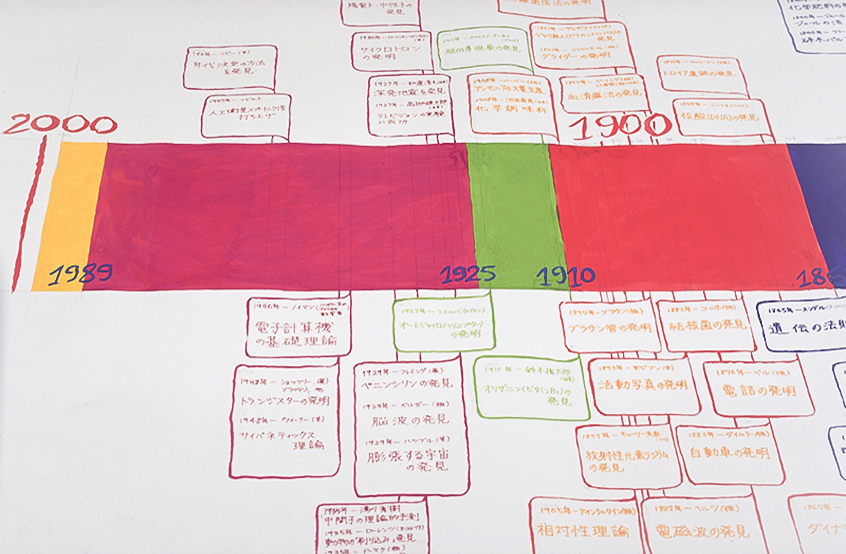

Depuis les Personnages à réactiver et plus récemment avec les Photographies sans Fin ou encore avec ses prises de vues de fleurs #pierrejosephredouté le travail de Pierre Joseph met en évidence un fort intérêt pour les cycles.

Que ce soient les personnages de fiction qui réapparaissent hanter les lieux d’art, les pommes de terre de Millet ou de Van Gogh revues à l’échelle de la capture numérique ou bien de l’œuvre botanique de son homonyme Pierre-Joseph Redouté réactivée par la photographie, les images, comme leur sujet, sont chez lui des entités qui reviennent, se régénèrent ou se transmettent.

Dans l’exposition collective Futur, ancien, fugitif au Palais de Tokyo son Mur de Mûres est aussi, derrière le jeu de mot, un clin d’œil aux sociétés paléolithiques des chasseurs-cueilleurs. Les roses qu’il photographie montrent souvent sur le même cliché différentes étapes de leur floraison.

Cette évocation des cycles naturels (les saisons, les fleurs, les fruits) ou des cycles de l’histoire (voir son installation Si ce monde vous déplaît) et de leur hypothétique reproduction à l’infini viennent ici, à contre-jour, prendre tout leur sens dans un monde dont on perçoit de mieux en mieux les ressources limitées et les forces entropiques à l’œuvre.

À l'occasion de son exposition à la galerie Air de Paris, Connaissance des Arts a rencontré l'artiste et photographe Pierre Joseph. En 2019, il participait à l’exposition « Futur, ancien, fugitif » au Palais de Tokyo, dans laquelle il présentait de grandes séries photographiques de végétaux et des images répétitives, sans humains.

Présentée à la galerie Air de Paris, à Romainville, jusqu’au 13 avril 2024, l’exposition « de vivants piliers » de Pierre Joseph réunit des «portraits de nature et de fleurs» qui s’inscrivent dans la continuité d’un dialogue que l’artiste entretient depuis 10 ans avec les dessins botaniques de Pierre-Joseph Redouté (1759-1840). Dans cette nouvelle présentation, l’artiste explore la question du vivant, des nouvelles technologies et du présent au fil d’œuvres aussi précises que subtiles. Il nous explique ici la signification particulière de ses séries Photographies sans fin et Les plus belles roses visibles où la nature souveraine.

- À partir de 2017, vous exposez une série de « portraits de fleurs » qui prend pour point de départ le constat suivant : lorsqu’on lance la recherche « Pierre Joseph » sur Google, les résultats mêlent vos œuvres et celles de Pierre-Joseph Redouté.

La première photographie de rose fut réalisée pour les éditions Lapin-Canard en 2016 sous la forme d’un multiple. C’est l’homonymie qui me lie à l’aquarelliste botaniste Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) qui m’a poussé à commettre un travail photographique autour des fleurs. Un aller-retour à 200 ans d’intervalle qui prend en compte nos évolutions technologiques, culturelles et climatiques pour produire de nouvelles images.

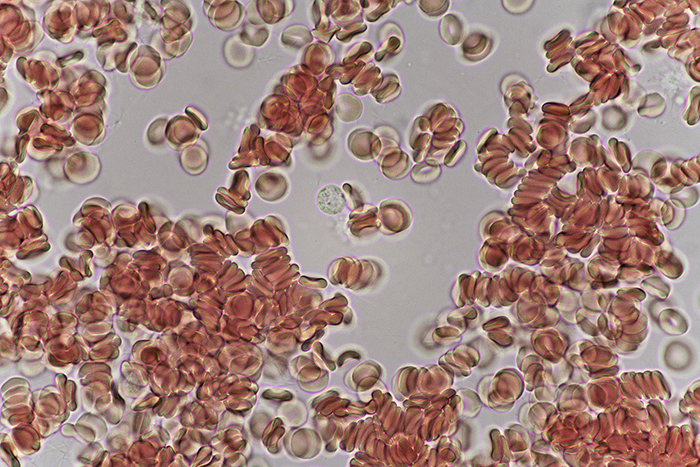

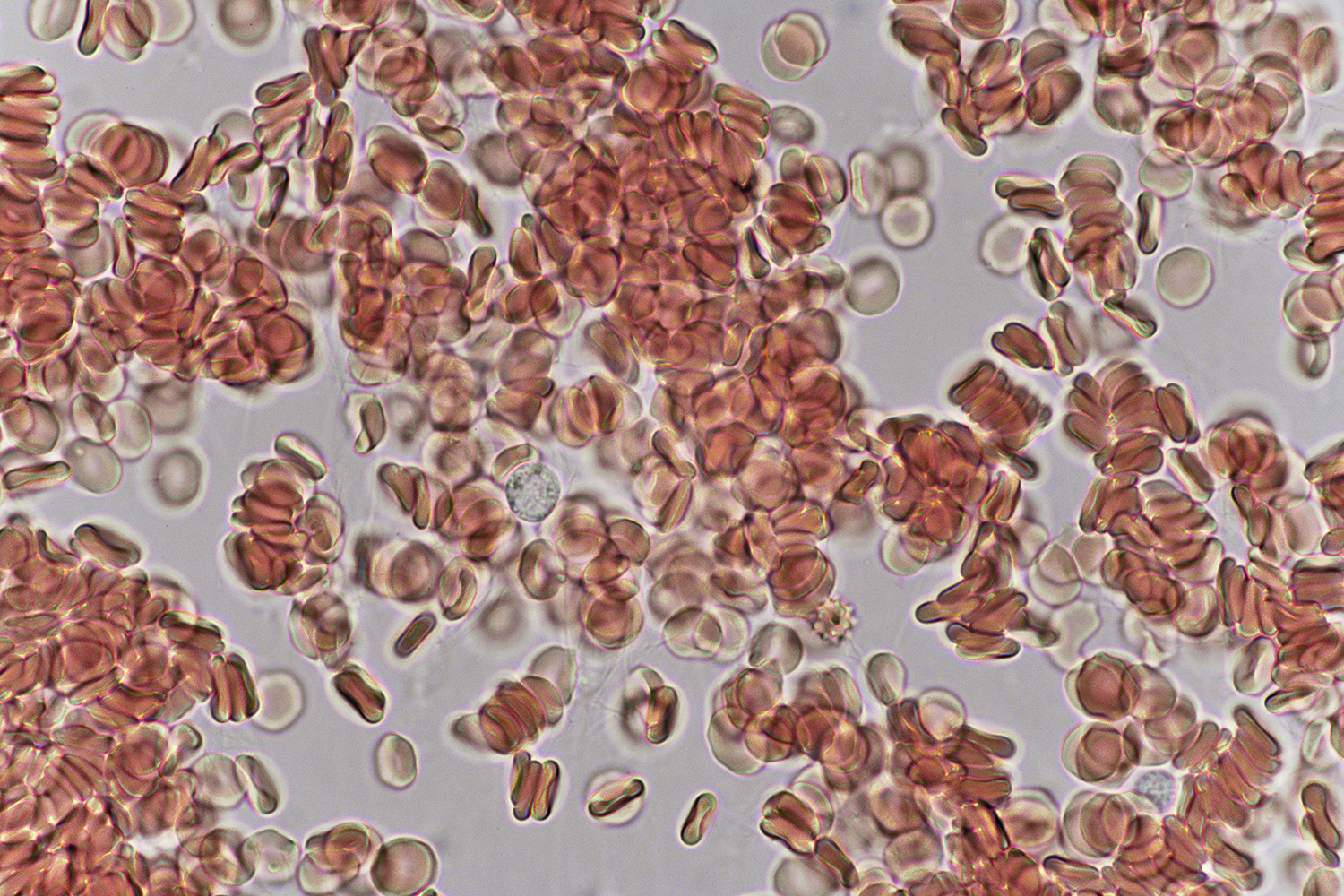

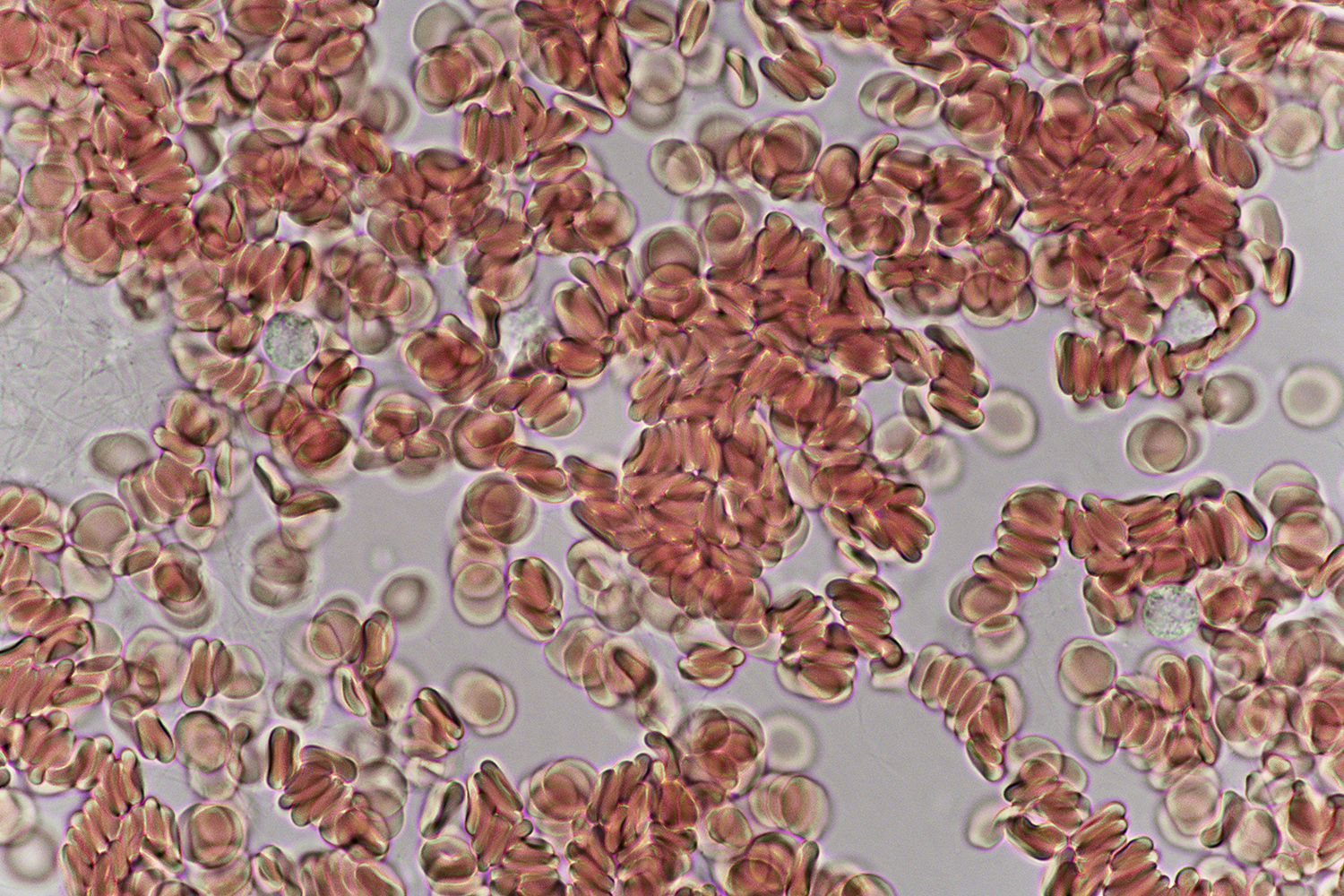

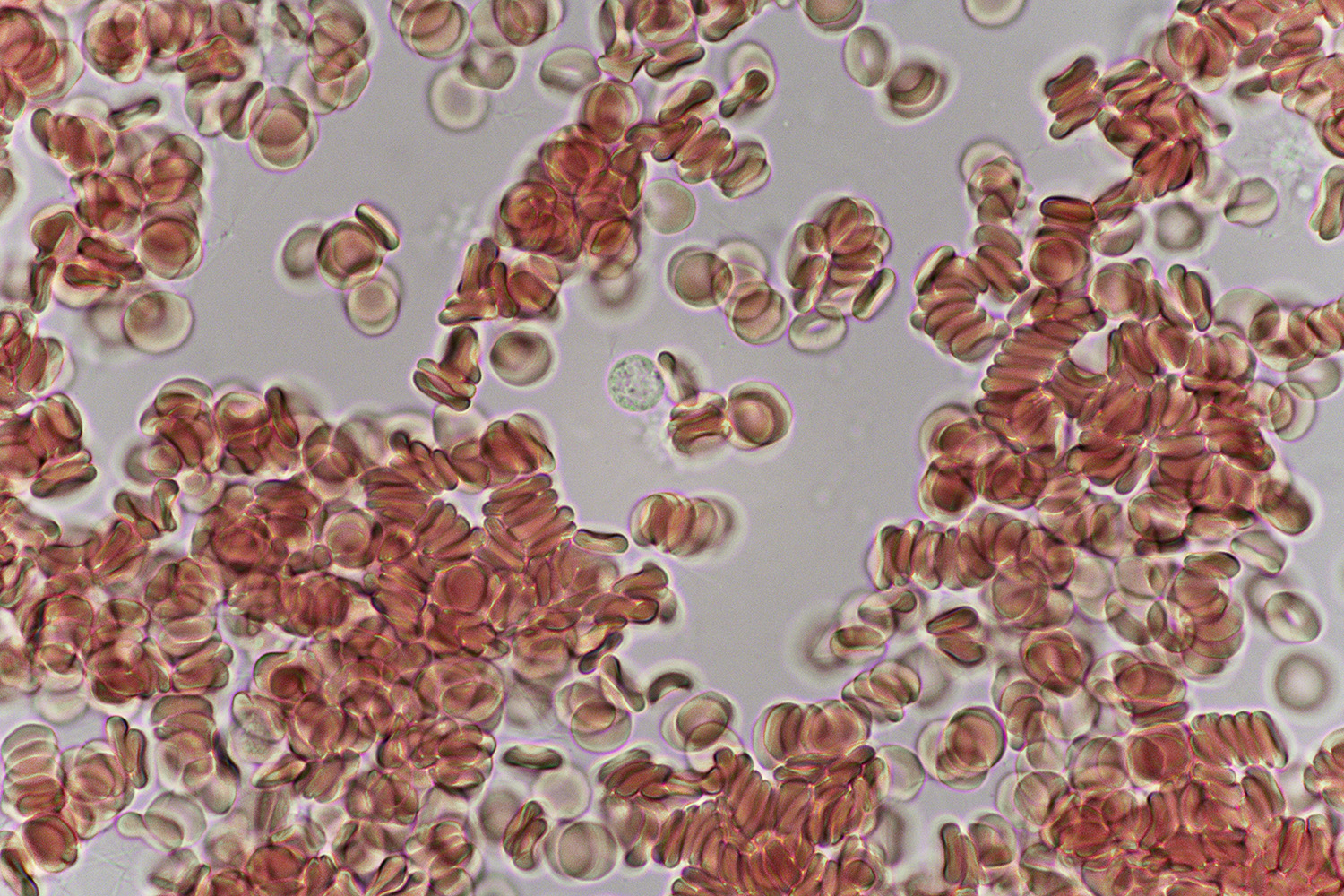

J’ai fait évoluer mes prises de vues avec le temps. La photographie est maintenant nette en tout point, contrariant les lois optiques, mais rejoignant finalement la vision humaine qui n’a que peu à voir avec le flou pour un œil qui n’aurait pas besoin de correction. Si vous contemplez une fleur, vous la voyez nette en son ensemble à l’instar d’un dessinateur botaniste qui note tous les détails physiologiques de la plante sur une planche. Le flou de netteté est lié à l’optique, à l’instrument, donc à la photographie, mais il l’est peu à la peinture ni au dessin, ni même à la réalité.

- Un dessin botanique permet de synthétiser les caractéristiques de différents spécimens d’une même espèce, tandis qu’une photographie saisie un sujet unique. Comment l’utilisation du focus staking peut-elle aider la photographie à rejoindre les qualités du dessin scientifique ?

Le focus stacking est la combinaison d’une certaine quantité d’images avec des mises au point différentes dans le but d’obtenir une profondeur de champ étendue à tout le sujet. C’est une sorte d’hyperfocale artificielle qui s’obtient en combinant les parties nettes de chacune des photographies avec un logiciel dédié. Elle est principalement utilisée en macrophotographie pour des images d’insectes, de petites bêtes qui nécessitent une netteté appropriée, intégrale. Ce qui m’intéresse, c’est que tous les plans de l’image se retrouvent sur le même plan, il n’y a pas de hiérarchie entre les différentes parties de la plante. Tout a autant d’importance.

- Votre série Les plus belles roses évoque la passion du XVIIIe siècle pour les roses née de la diffusion des dessins de Redouté et de l’importante collection de la roseraie du Château de Malmaison. Ce projet vous a conduit à la roseraie de Bagatelle et sa collection de 10 000 rosiers issus de 1200 espèces différentes. Comment vos journées se déroulaient-elles ?

Ce projet a été rendu possible grâce à une bourse de recherche du Centre national des arts plastiques (Cnap). Les prises de vues se sont échelonnées sur une dizaine de jours, nous arrivions sur les lieux vers 7h30 et entamions avec un jardinier le prélèvement d’une poignée de roses pour la matinée. La lumière du jour aura été systématiquement utilisée et les prises de vues auront été faites à l’abri dans la serre de Philippe, jardinier en chef, dans un cube blanc en tissu tamisant de 180 cm de côté, nous évitant le vent et par conséquent les flous de bougé. La lumière du matin aura été privilégiée.

La question de la serre mériterait que l’on s’y penche davantage : comme pour les ateliers d’artistes, les premiers studios cinéma Black Maria « Edison » (1892), Méliès (1897), Pathé (1898), Biograph (1904/1906), Lubin (1905), Thanhouser (1909) ainsi que tous les studios à Hollywood, étaient munis d’un toit (et même souvent de parois) vitré (« all-glass studio ») modulé par des tissus avec lesquels on adaptait la puissance de la lumière du jour. L’idéal de la captation cinématographique (alors photographique aussi) rejoignant ici les conditions de vies optimales des plantes domestiquées et de la photosynthèse.

- Comment se singulariser dans l’immense pluralité des photographies de fleurs ?

J’imagine que les motivations de leur apparition (une sorte de réactivation de l’œuvre de Redouté) et leur insertion dans le grand flux des images sur le web produisent un contexte conceptuel original. La technique utilisée, la lumière du jour jamais identique ou la présence d’auxiliaires produisent des images qui intègrent des aspects permaculturels et holistiques qui font écho à nos préoccupations contemporaines.

- De même, par rapport aux célèbres photographies de fleurs d’Irving Penn ou d’Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, par exemple ?

Dans les fleurs d’Irving Penn telles que les Poppys que j’adore, les fleurs sont souvent en fin de cycle, on peut y lire une allégorie de la mort. Ses éclairages sont dramatiques et le sens de la composition tend vers une abstraction. J’adore aussi ses natures mortes telle que celle mise en œuvre avec des blocs de fruits et de légumes congelés. Je suis davantage dans la filiation d’un naturalisme intégral de Pierre Restany. À l’inverse des photographies d’Irving Penn, je vais vers le « printemps » des fleurs et dans la mise en évidence des cycles : les boutons , l’éclosion, la fleur. On y lit un processus.

Les images d’Inez et Vinoodh sont très composées et se rapprochent de celles de d’Irving Penn, comme beaucoup de leurs images, le côté Vogue qui ressurgit. Ce sont des compositions de fleurs coupées, qui forcent des cohabitations entre des éléments hétérogènes. J’ai pris un biais qui est davantage sourcé à la science et au dessin d’observation. Ce n’est pas la même généalogie.

- Vos tirages sont de grands formats, permettant de voir des détails invisibles à l’œil nu.

Les pucerons prennent toute leur dimension, de mini-toiles d’araignées captent la rosée, des traces légères d’oïdium pointent, un microcosme est maintenant à portée de notre vision sur l’image d’une fleur entière. Par extension, j’ai trouvé tout à fait intéressant et nécessaire de garder les images dans lesquelles sont visibles les auxiliaires du jardin, les feuilles mangées en partie par les insectes ou des départs de « maladies ». Ce qui nous place dans des questions d’écosystème et de cycle. À un tel niveau de précision optique, l’agrandissement sur le mode du détail ou sur le cadrage rapproché n’est plus nécessaire pour percevoir de telles informations. Avec l’exposition de tirages papiers de grand format, l’appréhension des fleurs par le regardeur se fait aussi avec le corps, qui devient une sorte de « zoom vivant » permettant une approche macroscopique de tous ces détails.

- Serge Daney (1944 – 1992), un critique de cinéma français, disait que « toute forme est un visage qui nous regarde ».

La déprise de vue renverse celle du regard, ne nous sommes pas regardés par les choses davantage que nous les regardons ? Est-ce bien le champ de blé que je photographie ou bien le champ de blé qui me prend ? Ou encore est-ce le champ lui-même qui se prend en image avec l’outil Pierre Joseph dans un ultime selfie ? Cette inversion semble tout aussi bien être à l’œuvre dans l’IA (Intelligence Artificielle) qui fait poindre la menace de sa domination sur l’homme, tout comme celle, anthropocène de notre rapport au vivant provocant toutes les rétroactions que nous connaissons aujourd’hui et qui plaident pour notre disparition. Les choses s’inversent, c’est ce que je tente de montrer avec des Suites, des Photographies sans Fin et des prises de vues de fleurs, tellement nettes et agrandies qu’elles nous observent tout autant que nous les contemplons.

- Depuis 10 ans, vous poursuivez une réflexion sur le caractère générique et impersonnel d’une pratique de la photographie numérique : des prises de vues en mode automatique, des images qui n’ont ni centre ni extériorité devant des motifs répétés à l’infini, etc.

Les Photographies sans fin sont pour la plupart dépourvues d’horizon, leur cadrage ne laisse que peu de place à autre chose que le sujet principal. Les séries d’images analogues, similaires, ne suggèrent pas de hors-champ, il n’y a ni échappatoire ou alternative au contenu : mûres (Mur de Mûres) sapins sans cimes ni racines (Moors of Lessay) ou pommes de terre (Fondation Vincent Van Gogh, Doc !). Il n’y a pas de recul, nous sommes dedans. Il n’y a pas de mise à distance : nous y sommes jusqu’au cou.

- Je vois dans la série des Photographies sans fin un dialogue avec La région centrale (1971) de Michaël Snow. Ce film qui est une suite de mouvements de caméra en plans-séquences, ne montrant aucune présence humaine, dans un paysage de la région du Nord du Québec.

Oui je me sens proche de certains aspects du travail de Michaël Snow. J’adore ses plans séquences sur l’ondulation des champs de graminées, les Videos fields ou Condensation-A Cove Story. Depuis les premières séries de Photographies sans fin j’ai systématiquement privilégié des espaces sans humains, sans point de fuite non plus. C’est faire l’hypothèse de quelque chose qui fonctionne sans nous.

- Comment choisissez-vous l’inclinaison et la distance avec votre sujet lors de la prise de vue ?

Souvent mes séries regardent vers le bas. Même les pommes tombent à terre. Le ciel disparaît. Je cadre parfois de sorte qu’il n’y ait ni haut, ni bas. Ou alors il manque le début et la fin, de sorte à ne garder qu’un développement ininterrompu qui puisse se raccorder d’une image à l’autre.

- L’agencement de vos photographies fait appel aux planches contact : un tirage réalisé pour choisir une image au milieu de toutes ses variantes.

Oui je pars de là. La planche contact c’est le potentiel. Pourquoi vouloir choisir « la meilleure image » au milieu d’un déroulé de la pellicule ? Pourquoi ne pas tout garder et faire avec l’incertitude des images et leur variation ? Mais il y a une forme de continuité entre les images, même si elles ne sont pas totalement raccord, ce ne sont pas des variations autour d’un même objet, comme un coucher de soleil par exemple. Cela se rapproche davantage du all-over.

- En voyant vos images de pommes de terre, j’ai pensé à Bruno Dumont, qui dit : « Dans le Nord, je peux tourner le monde entier. Le décor influence mon scénario, et le paysage complète l’état d’âme des personnages. Finalement, je filme des patates tout en filmant le fond des choses. »

Dans ma succession de photographies de pommes de terre, j’y ai vu quelque chose d’infiniment plus petit, une sorte d’agitation moléculaire… Les images ont été collées au mur comme des affiches, avec de la colle d’amidon de pomme de terre. D’ailleurs, les premières photographies couleurs autochromes des frères Lumière utilisent un réseau de fécules de pomme de terre teintées en bleu, rouge ou vert.

- Vous parlez peu de beauté, pourtant votre série de roses s’intitule « Les plus belles roses ». Vous photographiez une nature dans la générosité de son développement séminale : les roses dans leur superbe, les champs de blé idylliques, les mûres gourmandes, les algues sans dégoût…

Les plus belles roses sont un titre lié à Redouté, c’est pour cette raison que je l’ai employé. C’est davantage la question du potentiel qui m’intéresse, cette partie du cycle allant de la vie à la mort qui garde encore une promesse.

- Qu’en est-il de Selfumier ? Et des algues présentées à la galerie Air de Paris ?

Le fumier permet d’amender les cultures, c’est un engrais naturel. Mais c’est aussi le résultat de la digestion de l’herbe, du foin mélangé à de la paille. La paille est un produit du blé ou de l’orge. Tout cela forme une grande boucle que j’évoque dans mes productions. Le « self-quelque chose » renvoie aussi à la boucle. J’aime à penser que le fumier s’est autoproduit et pris lui-même en photo. Le Selfumier a été exposé en même temps qu’une série de roses, il amende virtuellement celles-ci et en même temps, il « ne sent pas la rose ». Les algues sont aussi un fertilisant (azote, oligo-éléments) ce que l’on appelle le varech est aussi ce que l’on appelle la laisse de mer, ce que la mer laisse. Je prends en photo ce que laisse la mer.

ITW réalisée par Timothée Chaillou pour Connaissance des Arts

Rosomanie évoque une forme de passion pour les roses héritée du 18e siècle qui se cristallise autour de la figure de l’Impératrice Joséphine et de sa roseraie du Château de Malmaison, riche d’une collection de 250 variétés.

Pierre-Joseph Redouté, dessinateur aquarelliste d’origine belge est le principal représentant pictural de cette mania avec quantité de dessins botaniques de roses.

Pierre Joseph d’aujourd’hui réactive l’œuvre et les aquarelles de ce dernier avec la photographie en utilisant entre autres le « focus stacking » technologie qui permet de faire la netteté sur tous les plans de l’image, rejoignant ainsi la précision descriptive et la rigueur d’un dessin scientifique.

Ces nouvelles images laissent apparaître des détails peu visibles à l’œil nu, comme de petites bêtes, araignées, pucerons qui viennent moduler la beauté et la « pureté » des fleurs.

Cet ensemble de cinq roses différentes est soutenu par une série de Photographies sans Fin de fumier, qui vient amender et nourrir une vision holistique et permaculturelle d’une iconographie intemporelle.

Pierre Joseph (né en 1965 à Caen, vit et travaille à Paris) raconte à DOC une histoire simple. L’exposition Fondation Vincent van Gogh Arles se place dans le sillon des scènes de vie rurale peintes au XIXème siècle par Vincent van Gogh et Jean-François Millet. Après l'exposition Hypernormandie à La Galerie Noisy-le-Sec en 2016, l'artiste explore la suite presque science-fictionnelle du travail des impressionnistes. Il parasite les mots-clefs, les étiquettes, brouillant tout en clarifiant les pistes de son exposition personnelle.

Il joue avec les codes d’une société technologique hiérarchisée aux mythologies normatives, obsédée par un idéal organique, naturel. Il s'est notamment penché sur l’exposition La Vie Simple - Simplement la vie / Songs of Alienation par Bice Curiger et Julia Marchand à la Fondation Vincent van Gogh Arles en 2018. La Vie Simple cherche à décrypter la relation des artistes avec un mode de vie en harmonie avec la nature. Déplacement d'un contexte réel à une exposition temporaire, Fondation Vincent van Gogh Arles donne le ton.

Sommes-nous rue du Docteur Fanton ou rue du Docteur Potain ? Ce glissement de mot–clef, ici glissement de terrain nous amène dans un champ de patates. Un champ de patates version XXIème siècle. Stockage, étalage industriel de pommes de terre, Fondation Vincent Van Gogh Arles nous porte dans une allée de Rungis. Cette présentation, pratiquement communiste dans la constance volontaire des photographies et de leur sujet, pose l’idée d’une pomme de terre, simple, dénuée ou plutôt épluchée de tout qualificatifs. Quelques germes ça et là et le ton rosé de leur pellicule ponctuent parfois la terre séchée qui les enrobe. Dans ce cosmos de patates, les détails infimes sont tant de points d’accroches pour revenir à et appuyer une vérité simple : ce sont des patates.

Comment épurer le propos de toute problématique politique, sociale, idéologique, historique, pour arriver à exprimer le plus modestement l’objet « patate » ? Pierre Joseph creuse la perspective d’une pomme de terre simple. (Re)Trouver l’attitude directe et triviale que pouvaient avoir les peintres XIXème en peignant paysans, champs, repas, natures mortes. Avec un tel surplus d’information actuel, la tâche n’est pas si simple, justement. Il suffit de chercher les hashtags « #patate », « #pommesdeterre » (et toutes leurs variantes, y compris en espéranto) sur les réseaux sociaux ou moteurs de recherches pour se rendre compte de la richesse et de la diversité du vocabulaire visuel du féculent. L’exposition par ailleurs se construit avec et grâce à la pomme de terre.

De la fécule qui fixe l’image sur pellicule à la colle d’amidon qui lie les quarante-cinq « photographies sans fin » au mur de DOC. Il s’agit d’y restreindre le vocabulaire afin de discerner des catégories précises, des intentions claires. La pomme de terre, la sérialité, le décalage contextuel. Tous ces composants se mélangent et naturellement constituent l’expérience de l’exposition dans un cadre spatio-temporel étendu. Aujourd’hui ou dans 10 ans, ici ou ailleurs, Pierre Joseph nous présente un écosystème vivant qui s’est développé depuis la naissance du projet, qui s’exprime pendant le temps de l’exposition, et qui s’altérera demain, avec le temps. Arthur Fouray

Pour sa cinquième exposition personnelle à la galerie ChantiersBoîteNoire, Pierre Joseph poursuit sa réflexion sur l'héritage, la succession et l’identité.

Après Mon Nom est Personne 1,2,3 et 4, l’exposition Pierre Joseph ? aborde des questions d’autorité, de visibilité et de signature à l’ère d’internet et de son moteur de recherche le plus fameux : Google et Google Image.

Pierre Joseph Redouté (Saint-Hubert, le 10 juillet 1759 – Paris, le 19 juin 1840) est un peintre wallon et français célèbre pour ses peintures de fleurs à l'aquarelle, et plus particulièrement de roses. Il est surnommé « le Raphaël des fleurs ».

Pierre Joseph, né en 1965 à Caen, est un artiste contemporain français. Il vit et travaille actuellement entre Paris et Montpellier.

La recherche en image du nom Pierre Joseph offre indistinctement au regard de l’utilisateur les images des œuvres du premier, comme celles un peu moins nombreuses du second.

Que se passe-t-il quand Pierre Joseph, le second, décide de jouer de cette homonymie pour réaliser 177 ans après la mort de Redouté, une série de photographies de fleurs comparable en bien des points aux aquarelles de ce dernier ?

Que se passe-t-il alors dans l’ordre chronologique du Monde ? Et qu'avons-nous à faire de cette joyeuse confusion ?

La lumière à Monaco est d'une nature très linéaire, plus ou moins intense en fonction des heures, et la couleur du ciel procède de même, plus ou moins bleu profond. Comme partout sur la Côte d'Azur, de Menton à Cannes en passant par Nice, le bleu du ciel envahit tout et impose au temps qu'il fait son univocité. Il fait beau.

Bien que parfois il y ait de l'orage et que tout finisse par s'assombrir, il est bien rare d'avoir un temps « entre-deux », un temps incertain.

Le climat dans ce coin de la méditerranée a quelque chose de binaire : soit il fait très beau, soit il fait mauvais (enfin « mauvais » est tout relatif bien entendu, il faut de l'eau pour vivre et arroser la végétation).

Il y a un endroit que l'on nomme La Petite Afrique, une petite plage adossé à une falaise, à Beaulieu-sur-mer, qui voit souvent sa température grimper au delà de toute prévision météo. Il y fait là plus beau que beau et plus chaud que chaud. C'est pour dire qu'ici nous pourrions compter le temps en 0 et en 1 :

0, zéro nuage, 1, couverture nuageuse. Pas de 2, pas de 1,5, pas de moyen : le bleu est la toile de fond d'incrustation de la vie azuréenne.

Si l'on avait pour unique référence le climat de la côte d'azur, la science météorologique, ses simulations ou ses modélisations n'auraient guère évolué, il n'y aurait pas eu assez de doute pour construire des équations complexes, parce qu'ici la météo c'est oui ou non et pas peut-être.

Ma question : est-ce que la météorologie agit sur la création ? Plus loin que le constat chez certains peintres d'un réchauffement de leur palette à l'approche du sud de la France comme le jaune chez Van Gogh qui éclate à son arrivée en Arles, je soupçonne le climat de façonner notre rapport aux formes. Nous créons différemment et avec des concepts différents que nous soyons sur la Côte d'Azur ou en Normandie. Ce n'est pas seulement une affaire visuelle, c'est toute une approche sensible.

En effet, un seul geste fondateur semble guider les artistes niçois. Arman c'est le Plein, Yves Klein c'est le Vide ou le monochrome, les couleurs électriques c'est Martial Raysse, les papiers découpés de Matisse sont aux couleurs franches et tranchées, et même quand Ben doute de tout, c'est écrit blanc sur noir. L'art est enclin à une forme de radicalité dure comme la roche qui compose les paysages de bord de mer et nette comme la ligne d'horizon de la mer. Il y quelque chose d'absolu et d'éternel.

Quand Duchamp se rend à Monte-Carlo en 1924, c'est pour tenter de lever le doute.

Recouvert « duchampoing », il produit les Obligation pour la roulette de Monte Carlo, qui veulent faire disparaître le facteur chance, pour gagner à presque tous les coups, une sorte de martingale sur le long terme pour les porteurs de ces obligations.

Écrivant à son ami Francis Picabia, à propos de cette expérience sur le Rocher, Duchamp remarqua : « Vous voyez, j'ai arrêté d'être un peintre, maintenant je fais des essais sur la chance. » Pour cette œuvre, Duchamp imagine une version personnelle d'une obligation standard, collant une photo de lui par Man Ray, sa tête couronnée de bulles de savon sur une reproduction d'une roue de roulette.../ Au dos sont imprimés des extraits des statuts de la compagnie.

Marcel Duchamp c'est pourtant l'Indécidable, la co-intelligence des contraires :

« une coexistence ludique de réalités hétérogènes dont aucune ne s'efface complètement au profit des autres ». A la fois zéro et à la fois un, en même temps. C'est peut-être là où je veux en venir :

il devient très tentant de faire une analogie avec l'expression normande (puisque Duchamp est normand) : « p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ». Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.

Si l'histoire attribue à cette locution une origine économique (l’explication la plus répandue mentionne une ancienne loi normande donnant le droit à une personne ayant signé un marché de rectifier ou d'annuler le contrat dans les vingt-quatre heures de sa signature. Wikipédia) elle pourrait tout aussi bien venir de la météorologie capricieuse de cette région du nord et de l'indécidabilité de savoir le matin, le temps qu'il fera pour la journée... Ce qui est assez crucial pour l'agriculture et pour savoir si l'on emporte ou non un parapluie . Temps variable...

A ma connaissance il n'y a pas de peinture monochrome normande, il y a par contre de la variation, du mouvement et du flou. Claude Monet en est un des exemples : la variation est chez lui un modus operandi, que la lumière change et qu'importe, c'est une autre peinture qui s'annonce. Eugène Boudin, son maître, est un habitué aussi. Chez lui, les choses s'essayent, se répètent, se ratent. En résulte des variations de ciels, de nuages, de vaches, de plages.

L’impressionnisme normand c'est un peu flou. L'art au contact de la méditerranée, au contraire, est net.

Seul peut-être Robert Filliou vient ici s'inscrire en faux dans cette histoire : bien fait, pas fait ou mal fait, dans une relation d'équivalence. Mais c'est déjà une autre histoire.

PLEASE PAS DE MOUETTES SUR LE CIEL MONOCHROME D'YVES KLEIN QUI VIENDRAIENT RUINER L'UNICITÉ DU BLEU. OISEAUX PASSEZ VOTRE CHEMIN. Pierre Joseph

Imaginez le portrait robot d’une région française où l’agriculture aurait atteint un niveau de production industriel. Il s’agirait bien sur d’une région agricole choisie parmi d’autres. Imaginez des champs de blé à perte de vue, avec une ou deux variétés de blés. Vous pouvez vous représenter ces champs avant la moisson, éclairés d’une lumière d’été uniforme, dont les épis seraient tous quasiment identiques et pousseraient au même rythme jusqu’à une certaine hauteur. Imaginez maintenant un artiste, Pierre Joseph, dont la plupart des décisions répondraient à quelques protocoles simples. Il aurait toute confiance dans les préréglages des outils de production de l’image : ses prises de vue seraient générées quasi automatiquement par un appareil photo sophistiqué et prises au fil de quelques journées d’été. Les tirages seraient simplement commandés en ligne, à la demande. Il existerait alors potentiellement une grande quantité indéterminée de photographies pour chacune des deux séries, une par type de blés. Quant à la colorimétrie et aux formats des tirages, ils seraient donc soumis à des paramètres préconisés lors de la commande. Maintenant, vous pourrez facilement vous représenter une exposition élémentaire où le nombre de tirages photographiques et leur accrochage seraient déterminés par un rapport plus ou moins standard aux normes en cours, où le nombre d’images serait déterminé par les limites contingentes de l’espace d’exposition.

Bienvenue en “Hypernormandie”, une exposition de deux séries de “photographies sans fin” d’un paysage normand sans fin, sans ciel, sans sol, sans fond et où les traces de l’homme sont celles des machines agricoles. Bienvenue devant des images génériques où les traces de l’auteur sont celles des machines photographiques. Venez vivre de vos propres yeux une expérience immersive en “Hypernormandie”.

Le programme culturel et le journal qui accompagnent l’exposition abordent ce travail à travers différentes approches périphériques et déconnectées entre elles, toutes très spécialisées dans leur domaine respectif. Ces perspectives hétérogènes évitent tout commentaire directement associé à cette exposition et rejoignent par là un horizon d’attente de Pierre Joseph pour une attention presque flottante à ses images du paysage normand. Emilie Renard

Ce n’est pas le moindre des tours de force de Pierre Joseph que d’indexer ses œuvres à un maintenant toujours renouvelé. Loin de juste retrouver le sens que Walter Benjamin attribuait à l’image dialectique, dont la « lisibilité » est fonction de sa rencontre avec un « présent», l’artiste en subvertit les termes : c’est le maintenant, dans ses modalités contextuelles, technologiques et culturelles, qui détermine les modalités de l’oeuvre. Si Pierre Joseph participa avec d’autres artistes des années 90 à une redéfinition de la pratique et de la pensée de l’oeuvre d’art, il en poursuit toujours l’entreprise.

Ainsi, l’oeuvre maîtresse de l’exposition, Endless Photographs, consiste en une série de clichés pris dans la forêt normande dont il est voisin, sans prêter attention au cadrage, avec un appareil photo dernier cri, sans aucun réglage, et dont le tirage et la production ont été également réalisés par les moyens actuels de production (développement et encadrement via un site internet). Il en révèle ainsi un maintenant dépourvu de l’atmosphère romantique de toute forêt, et particulièrement de celle-ci, et précisément fantastique, telle que Barbey d’Aurevilly avait pu lui conférer, puisqu’il en avait fait le cadre de son roman L’Ensorcelée (1854).

Réalisant de nouveaux « Personnages à réactiver », près de 10 ans après, l’artiste semble porter à son oeuvre même ce geste de redéfinition temporelle : si il faisait alors référence aux jeux vidéo, leur sens est actualisé en fonction des questions actuelles de réalité 2.0, ou encore par les questions à nouveau contemporaines du tableau vivant ou du re-enactment qu’il re-contextualise aussitôt qu’il les convoque.

Pierre Joseph semble alors inviter à penser une telle plasticité du sens qu’il laisse poindre le doute de sa possible absence, de même que l’oeuvre invite à penser la profondeur de dispositifs quotidiens que lui seul a saisi. De ce dernier point de vue, sa recherche vise moins à découvrir quoi que ce soit qu’à court-circuiter toute idée de virtuosité pour approcher ce degré inatteignable. Mon Nom est personne, ultime oeuvre de l’exposition, n’en a que plus de résonnance. Vincent Romagny

La dame à la licorne, une tenture composée de six tapisseries, est un exemple célèbre du style artistique mille-fleurs, caractérisé par un fond constitué d'une multitude de petites plantes et fleurs. Il s'agit d'un motif extrêmement populaire dans l'art et l'artisanat du Moyen Âge en Europe.

Pierre JOSEPH, lui, parcourt un champ de luzerne en prenant des photos sans viser, en mode automatique, il met en œuvre son projet inspiré par la fameuse tapisserie.

La luzerne offre un motif qui se répète à l’infini sans être jamais identique, c’est alors la multiplication qui fait apparaître la richesse du sujet.

A l’inverse de celle du photographe, la démarche de Pierre Joseph implique qu’il n’y ait aucune subjectivité, pas de vision personnelle, mais des automatismes qui le dépossèdent de « la chose ».

Les images seront réalisées par un tireur on line, sur un format standard puis accrochées selon les normes classiques du genre, alignées, le centre de l’image à 1,5 mètre du sol.

Les Personnages à réactiver, sortes de caractères-types, sont joués lors des vernissages d’expositions par des acteurs qui endossent une panoplie et suivent quelques indications données par l’artiste pour incarner ces personnages.

Ils interprètent par exemple le rôle d’une sorcière écrasée contre un mur, de Blanche-Neige endormie sur un lit, d’un guerrier à cheval, d’un motard accidenté ou encore d’un policier US en uniforme distribuant des tracts qui expliquent que les personnages de fiction sont en grève pour cause de surabondance de mauvais scénarios. Pour la suite de l’exposition, chaque sculpture vivante est remplacée par un tirage photographique. Cette image fonctionne à la fois comme représentation et comme outil puisqu’elle fait office à la fois de certificat de vente et de mode d’emploi pour une future réactivation.

Les deux éléments de l’œuvre entretiennent un rapport de boucle ambigu, chacun étant respectivement la représentation et la documentation l’un de l’autre.

Jean-Max Colard (in « Prédictions » une exposition conçue par Trouble)

(ou comment faire une exposition qui ne soit pas - que - d’art)

Du 7 octobre au 2 décembre 2006, Pierre Joseph présentait une exposition non titrée dans les locaux du Frac Poitou-Charentes, l’Hôtel Saint-Simon à Angoulême. Plus que l’addition d’œuvres différentes, il s’agissait de l’« installation » (selon le terme convenu dans le milieu de l’art contemporain) d’éléments constituant conjointement une œuvre unique répartie sur les deux étages de ce bâtiment du 16ème siècle. En entrant au rez-de-chaussée, le visiteur trouvait d’abord un texte de l’auteur américain de science-fiction Philip K. Dick reproduit sur le mur de l’accueil. Cet extrait d’une conférence donnée en 1972 à Vancouver intitulée Androïde contre humain évoquait notamment une « Pietà médiévale » ou « Pietà de la chrétienté du treizième siècle » et « un monceau de canettes de bière Budweiser en alu, de vingt-cinq mètres de haut, avec des milliers d’autres canettes (…) », ces deux réalités étant représentatives d’un « cycle de vie de notre espèce » qui mènerait, selon l’auteur, du « culte de la Terre-Mère primordiale » (ou « matrice ») au plein développement et à la « mort » des « divinités solaires masculines » qu’elle aurait engendrées. Puis, en passant derrière ce premier mur pour entrer dans le couloir conduisant aux salles d’exposition, le visiteur découvrait un écran donnant à lire d’autres textes : il s’agissait de descriptions anonymes d’expositions d’art contemporain dans des institutions françaises ou étrangères avec des commentaires avertis sur les artistes et les œuvres décrites (Olafur Eliasson et les œuvres d’un « musée lointain », une vidéo des femmes impassibles de Vanessa Beecroft, David Renaud et une exposition sur la topographie à Metz etc.). Ces descriptions d’oeuvres semblaient liées par le thème de la « terre » (au sens de globe terrestre). Juste après cet écran, on pouvait apercevoir, emplissant entièrement la grande salle du rez-de-chaussée et la rendant inaccessible, un énorme amoncellement multicolore de canettes vides, de toutes marques, pour la plupart écrasées ou cabossées, comme destinées à être recyclées. Au dessus de ce tas, uniquement lisible à distance, un second écran déroulait de bas en haut des textes sur l’art contemporain : avis critiques très souvent négatifs et sévères, ils visaient aussi la société moderne dans son ensemble, jugée responsable de la dégénérescence de la création, et étaient tirés de sites Internet où Pierre Joseph les avait trouvés et compilés en un réquisitoire agressif contre « l’art institutionnel ». En montant à l’étage de l’Hôtel Saint-Simon, dans la seconde salle d’exposition, le visiteur rencontrait enfin, sur un large socle, une Pietà en bois en très mauvais état de conservation, qui n’était pas du 13ème siècle (ces Pietà n’existaient pas encore à cette époque, contrairement à ce que pensait Dick), mais du 15ème, pièce empruntée aux collections des musées d’Angers. Placé derrière elle au mur, un troisième écran débitait, comme celui qui accompagnait les canettes, les mêmes opinions catégoriques d’internautes s’en prenant à l’art contemporain et à sa vacuité.

A vrai dire, l’installation de Pierre Joseph tombait avec humour sous le coup de la définition de l’art contemporain telle que critiquée par l’un des internautes : D’où « art contemporain » = installation (assemblage de médiums les plus inattendus tels que photographie + textes + mise en scène, performance + plantation de choux + repas dans la ville, son + nature + nain de jardin, mur vide + cadre vide). Sa description précise montre aussi qu’elle était organisée quasi-littéralement par le texte de Philip K. Dick. Non seulement les « canettes en alu » et la « Pietà » renvoyaient aux deux éléments principaux de la conférence, mais les thèmes des textes compilés sur Internet faisaient nettement écho aux idées développées par l’auteur américain à partir de ces deux réalités : les expositions décrites sur le premier écran prolongeaient le thème de la « Terre-Mère » comme métaphore d’ « un milieu total, un environnement externe aussi vivant que nous-mêmes », tandis que les commentaires sur l’art contemporain des deux autres constituaient une autre version du « vacarme étourdissant de ferraille » des canettes entassées et vides, symptômes de la fin d’un cycle créatif qui n’en finirait pas de mourir en ne laissant pas percevoir en quoi « ce qui vit devant nous est nouveau » (Dick).

Pourtant, si le texte de Philip K. Dick donnait la clé de lecture des objets de l’exposition, il n’était pas pour autant lui-même d’une nature radicalement différente : lui aussi avait été simplement « trouvé » par Pierre Joseph qui, étant tombé par hasard sur ce livre de Dick intitulé en français Si ce monde vous déplaît…et autres écrits, en avait conservé cet extrait de la première conférence comme élément initial de son exposition. On peut donc dire que tout ce qui la constituait relevait de ce que, depuis Marcel Duchamp, on appelle « ready-made », c’est-à-dire des réalités préexistantes à l’artiste qui se contente de les choisir et de les disposer à sa guise. A ceux qui contesteraient qu’un texte puisse être un ready-made, on rappellera d’une part que Duchamp lui-même en avait lui aussi élevé un à ce statut particulier[1] et, d’autre part, qu’il avait fini par faire de ses propres notes de travail des objets artistiques à part entière : c’est le cas surtout de ses 93 notes sur sa pièce majeure, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (ou Le Grand Verre), qu’il avait reproduit à l’identique une décennie après l’« inachèvement définitif » de cette grande oeuvre, pour en faire une édition sous forme de boîtes (ses fameuses Boîtes vertes) contenant des fac-similés. Ne pouvait-on pas considérer les textes récupérés sur Internet et diffusés sur écrans par Pierre Joseph comme leurs équivalents contemporains ? Ce sont aussi des ready-made reproductibles à l’infini et, si leur contenu semble plus pauvre que celui des notes de Duchamp, ils n’en sont pas moins les inscriptions d’une pensée collective et non plus individuelle, véhiculée et conservée dans ces nouvelles boîtes que sont les ordinateurs actuels.

Toutefois, la comparaison entre cette installation de Pierre Joseph et les innovations duchampiennes ne peut pas s’arrêter à cette application généralisée du ready-made, banale dans l’art contemporain. Avec un peu d’attention, on pouvait remarquer que l’exposition imitait Le Grand Verre lui-même, et cela autant au niveau du fond que de la forme (sa structure ou composition). Pour le fond : Le Grand Verre avait également été inspiré par un texte de science-fiction, à savoir le Voyage au pays de la quatrième dimension de Gaston de Pawlowski. Extrêmement populaire dans les années 1910, ce roman s’interrogeait, comme celui de Dick, sur le devenir des formes modernes et opérait lui aussi la comparaison entre les « animaux artificiels » et les « animaux naturels » : les premiers pourraient-ils fonctionner à terme comme les seconds ? Comme l’a montré Jean Clair, qui a vu dans ce roman certaines des « clés de l’énigme » du Grand Verre, « le trait le plus original du livre de Pawlowski est sans doute la façon dont tout un univers machinique s’y trouve anthropomorphisé, terrain des greffes et des hybridations les plus insolites. »[2] Soixante ans plus tard, les préoccupations de Philip K. Dick ne seront pas très différentes. Délimiter la frontière entre les « androïdes » et les « humains » sera motivé par une urgence et une inquiétude plus grandes (voire plus « politiques »), dans un monde de robots plus omniprésents et normatifs que jamais.

On remarquera avec raison que Pierre Joseph ne s’inspire pas d’un texte littéraire, comme Duchamp, mais qu’il l’illustre littéralement, et même « mécaniquement », comme un robot. Alors apparaît le lien formel avec Le Grand Verre, puisque l’installation de l’Hôtel Saint–Simon reprenait clairement la bipartition bien connue de celui-ci : en bas « le domaine des célibataires » (occupés à Angoulême à boire des bières et autres boissons d’hommes désoeuvrés…) et, en haut, « le domaine de la Mariée », devenue une Pietà portant le buste tronqué du Fils mort. En somme, ce n’est pas tant un extrait de Dick que Pierre Joseph se serait contenté d’illustrer, que Le Grand Verre lui-même dont il aurait donné plus ou moins consciemment un équivalent analogique. Mieux : via la double filiation textuelle des auteurs de science-fiction et des critiques trouvées sur Internet, cette actualisation insolente[3] pourrait être considérée comme le « crash » final d’une longue histoire artistique qui avait déjà fait apparaître ses failles dans celles du Grand Verre cassé en 1932 puis partiellement réparé en 1936. Dans les canettes écrasées et entassées, dans la Pietà dévorée par les vers et les ravages du temps, on aurait au final comme une version contemporaine du Monument brisé conservé comme une sainte relique au Musée d’art moderne de Philadelphie !

Parmi les lectures qui ont été faites de La Mariée mise à nue par ses célibataires, même, ne sont pas rares celles qui ont apparentées la Mariée à la figure mariale de la chrétienté. Même certains artistes semblent s’être rendu à cette hypothèse qui ne doit évidemment rien à quelque goût pour les bondieuseries tellement détestées par Duchamp. Thierry de Duve écrit ainsi à propos d’une pièce de 1995 de Léa Lublin intitulée Le corps amèr (à mère), l’objet perdu de M.D, consistant en une figure féminine en verre contenant un urinoir comme un bébé dans le ventre d’une femme : « Sachant trop bien que la Mariée que hante la transparence du Grand Verre est toujours et malgré ses déguisements la Vierge-mère de la chrétienté, elle lui a mis carrément l’urinoir dans le ventre. La version ultime des Vierges à l’enfant, dit-elle. Qui joue le rôle de Dieu le Père dans cette Madonna del Parto post-duchampienne ? L’œuvre (de Lublin) a été réalisée à Murano par des artisans verriers, des souffleurs de verre. Ce sont eux qui, littéralement, ont fait se gonfler le ventre de la madone. Ils n’ont, par contre, pas touché à l’urinoir en son sein, qui est un authentique ready-made. A l’inverse de Sturtevant, Lublin ne conteste pas que la paternité en revient à Duchamp, puisqu’elle cite ses initiales dans le titre. Elle montre la division en deux de la paternité : il y a le géniteur qui féconde la femme de son souffle, et il y a le père adoptif et uniquement symbolique qui donne à l’enfant son nom. L’auteur d’un ready-made sait qu’il adopte un enfant qui n’est pas de lui. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelqu’un ? »[4] La réponse à la question de Thierry de Duve va de soi : Joseph, le charpentier des Evangiles. Mais qu’en est-il de notre Joseph à nous, Pierre de son prénom, qui semble quant à lui oublier qu’il cite, sinon le ready-made, en tout cas l’opus magnum de Duchamp ? Et au demeurant, ne complique-t-il pas quelque peu son cas en semblant suggérer l’espace rêvé d’une refondation à venir[5], à travers un Dick résolument visionnaire : « Ce qui gît devant nous est nouveau. Et il est possible qu’au-delà il y ait encore autre chose, quelque chose d’unique et d’encore opaque à notre regard. » ?

De fait, l’installation de Pierre Joseph montre que, s’agissant de la Vierge-mère elle-même, la question de sa propre « paternité », comme œuvre historique ou ready-made, est absolument sans issue. Ramassée au fond de réserves où tout le monde l’avait oubliée, elle ne réapparaît, à cause de Dick, que comme la figure représentative d’un moment du « cycle de l’espèce humaine » dont elle a su ouvrir le sens mais qui n’est, en tant qu’objet, plus pertinente. Elle est définitivement une chose du passé. Si elle avait quelque valeur pour un paysan du Moyen Âge, elle est juste pour nous ce qu’elle donne à voir, une image de ce qui est mort, une ruine que nous conservons comme la Mère conserve le cadavre du Fils décomposé dans ses bras, sans pouvoir faire de lui le Père de quelque création neuve. A ses pieds (c’est-à-dire au rez-de-chaussée), les « célibataires de l’art » ont tellement bu de bières qu’ils somnolent, ivres morts et sans mémoire, avachis dans la répétition d’une morne inconscience (singeant piteusement le souhait irréalisable de Dick : « Je serai ravi de m’étendre en somnolant et toujours en vie (…) dans ses bras ») tandis que la Mariée-Vierge-Mère baisse le nez sur l’espèce de bûche qu’elle porte, rongée à un tel degré que le moindre souffle poussé dans sa direction ne manquerait pas de la disperser aux quatre vents avec son étrange paquet. Faisant écho à ce spectacle désolant, le chœur des androïdes sur écrans – eux aussi célibataires - entonne l’éternelle lamentation des pleureuses à la recherche des bouc émissaires, des coupables de ce « vide » abyssal auquel les humains ne sauraient plus faire face. Les institutions, la démocratie, la vénalité et la méchanceté des prétendus artistes, l’oubli de toute spiritualité, sont les causes de ce désastre auquel les voix mêlées de l’innocence et de l’ignorance apportent leur incomparable parfum : « Viviane : Sois heureuse, Nicole, d’avouer une telle inculture car bientôt, on n’osera plus l’avouer et peut-être même qu’on ne saura plus qui était Cézanne. Quant au Quattrocento… Moi non plus cela ne me dérange pas d’avouer cette inculture-là. Suis ce lien, tu verras avec quels déchets cette « artiste » très appréciée partout a fait entre 1999 et 2000 UN MILLION d’euros de recette sur vente de papiers buvards gribouillés, carnets polycopiés contenant le nom de tous les mecs et femmes qui avaient couché avec elle, etc. Merci de ce partage, il me fait chaud au cœur et me donne envie de me bagarrer. »

A vrai dire, il est étonnant de trouver un tableau aussi radical de ce « naufrage » dont parlait déjà Duchamp[6]. Mais s’il l’est tellement, c’est que Joseph, au contraire de Léa Lublin, a évité toute tentative de sauvetage de la « responsabilité parentale » de sa propre installation, véritable radeau de la Méduse dont il n’est lui-même qu’un des passagers embarqués. Il n’y a plus ni père ni mère et les enfants sont livrés à eux-mêmes. En ne prétendant être ni géniteur ni père symbolique, Pierre Joseph révèle qu’il a bel et bien oublié Duchamp (l’inventeur du ready-made et l’auteur du Grand Verre n’étant tout au plus qu’une sorte de « retour du refoulé » dans cette fin de partie désolée) pour agencer des « trouvailles » qui, à tous les étages, appartiennent à d’autres, célibataires dont les noms et les oeuvres entrent en phase terminale d’effacement. Et s’il y a tout de même une signature au bas de l’étrange tableau, ce n’est que le prénom d’un charpentier dont l’embarras et un reste de lucidité lui ont épargné de baptiser son désœuvrement mélancolique : « Et que voulez-vous que je fasse avec un bout de bois aussi pourri ? Hic ! ».

Pas tout à fait, cependant : le texte ready-made qui commande l’installation d’Angoulême est, pour sa part, parfaitement signé : « Philip K. Dick ». Ne peut-on pas considérer alors que c’est ce dernier qui était le véritable auteur de l’exposition ? Pierre Joseph a si littéralement mis en représentation la pensée du romancier que l’on peut faire l’hypothèse qu’elle était son véritable sujet[7]. Or la pensée de Dick consiste en la recherche d’une « équivalence » qui est fondamentalement la position d’une analogie. Si la Pietà n’a plus de sens en tant que telle, elle en a d’une certaine façon dans sa relation avec autre chose d’équivalent aujourd’hui et qu’elle anticipait comme objet. La Pietà, comme œuvre d’art désactivée, inaugurait un mouvement passant par elle, mais tendant toujours vers autre chose. Le « monceau de canettes » est cette autre chose, « équivalente », mais ne valant pas autrement que comme support pour la pensée du mouvement cyclique de l’espèce qui devrait permettre – à celui qui pratique la « discipline » science-fiction - de voir encore « plus loin ». La pensée analogique de Dick renvoie à un terme toujours plus éloigné dans le temps (futur), et dont les objets passés ou présents ne peuvent que donner idée, mais sans détenir aucune autre valeur par eux-mêmes. C’est pourquoi, et malgré tout ce que le contexte du lieu d’exposition pouvait induire, il ne s’agissait pas de les considérer comme de l’art (pour la Pietà) ou de l’art contemporain (pour le tas de canettes, qui s’inscrit pourtant fort bien dans cette catégorie fort prisée tout au long du 20ème siècle de la sculpture sans socle). D’emblée, le texte de Dick créait un malentendu, malicieusement entretenu par Pierre Joseph au moyen de ses écrans qui mettaient sans cesse le spectateur sur la piste d’un questionnement décalé et obsolète : les points de vue critiques n’étaient en rien compatibles avec celui qui inaugurait l’exposition, simplement parce que ce dernier ne juge pas ses objets sous l’angle de l’art. Ce que Dick désigne par sa science-fiction, c’est un mouvement de mort et de renouvellement pouvant se manifester, par exemple, dans une Pietà « du treizième siècle » (mais Dick n’est pas historien d’art et il fait une erreur qui est seulement significative du peu d’importance qu’il y attache) ou dans le brassage de milliers de canettes de bières (mais Dick ne s’intéresse pas davantage à l’art moderne mais seulement à l’époque où la matière est parfois mise en « tas »). Ce mouvement cyclique est par conséquent aussi une « matrice » (une mère qui prend son fils dans ses bras est, pour lui, analogue à une usine qui « presse fermement contre elle les canettes vides pour les recycler et leur redonner vie »), structure matricielle qu’il illustre de deux formules appartenant au passé de l’humanité et à son présent, mais auxquels il n’a cure d’attribuer un statut artistique. Dick, contrairement à tous les internautes et tous les critiques d’art convoqués par Joseph, n’inscrit pas sa recherche dans une forme fixe. Un amoncellement de métal brassé par une machine lui va aussi bien qu’une sculpture en bois polychrome, et ne lui sert qu’à avancer vers ce qui est déjà situé au-delà, tapis dans le futur le plus lointain, et qui représentera la même énergie vivante et circulaire en une forme équivalente pour les vivants des siècles à venir : et cette forme mouvante, on ne peut la toucher du doigt qu’au moyen de cet effort de vision particulier que permet l’Analogie.

Dick et Joseph ne conduisent pas du tout vers une « critique » de l’art, mais provoquent dans cette posture intellectuelle une sorte de court-circuit. La critique n’est pas seulement une manière de penser occasionnelle ou circonstancielle, avec ses praticiens plus ou moins habilités et compétents. Octavio Paz, écrivant justement sur Le Grand Verre de Duchamp, rappelait en quoi la « pensée critique » caractérise l’époque moderne, considérée dans la rupture avec… l’âge médiéval : « La Renaissance a été le commencement de la grande idée gréco-chrétienne de la divinité, de la dernière foi universelle (dans le sens restreint du terme universel : communauté de peuples européens et slaves, Eglises d’Orient et d’Occident). Certes la foi médiévale a été remplacée par les imposantes constructions de la métaphysique occidentale ; mais, à partir de Kant, tous ces édifices se sont effrités et la pensée est devenue critique plutôt que métaphysique. Nous avons aujourd’hui une critique et pas d’idées, des méthodes et pas de systèmes. Notre unique Idée, dans le vrai sens de ce mot est la Critique. Le Grand Verre est une peinture d’idées parce que, comme je crois l’avoir montré, c’est un mythe critique. S’il n’était pas autre chose, il ne serait qu’une œuvre parmi d’autres et l’entreprise aurait partiellement échoué. Je souligne qu’il est aussi et surtout le Mythe de la Critique : la peinture de l’unique idée moderne. Mythe critique : critique du mythe religieux et érotique de la Mariée-Vierge en terme de mécanique moderne et, en même temps, mythe burlesque de notre idée de la science et de la technique. Mythe de la Critique : peinture-monument qui raconte un moment des avatars de la Critique dans le monde des objets et des rapports érotiques. »[8]

Comment ne pas saisir dès lors que l’installation de Pierre Joseph visait à ravaler et à re-digérer le Monument de la Critique de Duchamp, et à en régurgiter « autre chose » ? Mais quoi ? Joseph rejoue l’« unique idée moderne », soit la Critique, au moment où celle-ci agonise, c’est-à-dire n’est plus qu’un agrégat de conflictualités ignorantes, d’« envies de se battre », néant de la pensée analytique et des échanges entre les êtres. S’il ne le fait pas de manière parodique, c’est dans la mesure où il s’efforce de comprendre ce qui manque à la pensée critique, mais surtout dans la mesure où il cherche une autre manière de penser qui ne considère pas ce manque comme simple défaut, mais comme un atout ouvrant sur une réalité plus vaste que le simple « jugement » (c’est l’Analogie). Pour cela, il suit le principe de la relation analogique qui opère effectivement sur un manque, au sens d’un renvoi permanent vers autre chose de non donné dans la réalité formelle des choses. La pensée analogique est fondée sur l’Absence. Et c’est pourquoi, si tout Monument de la Critique est devenu absolument décadent et morbide, alors l’Idée d’une renaissance de la pensée ne peut être trouvée que dans le mouvement même de sa décomposition – qui consiste en fait à le refermer sur lui-même, à le plier en deux au nom d’un troisième terme -, dans la stricte réalité matérielle qu’il abandonne derrière lui, dans le désenchantement sinistre d’un morceau de bois vermoulu ou dans un tas de ferrailles cabossées. Il faut accompagner – mais avec quel humour terrible et quel optimisme résolu !- le mouvement de chute de la Mariée et de ses pauvres célibataires, comme probablement Duchamp l’avait lui-même pressenti. A supposer qu’ils puissent renaître, ce ne peut être que du fond du Tombeau et dans la proximité avec ce qui est déjà mort[9]. Il est en tout cas inutile de la chercher au Ciel des bonnes intentions et des réalités figées, des valeurs reconnues et « positives » : c’est en approchant du désastre que constituent les formes mortes (passées ou présentes) que l’on a une chance de saisir le mouvement qui porte encore vers l’avant, vers ce que nous ne voyons pas encore. Comme réalité matérielle, la matrice cyclique n’existe pas, elle n’a aucune forme, mais sa Forme – qui procède d’une permanente quête fondée sur des mises en relation analogiques où le temps fait office de creuset à double entrée – peut être néanmoins suggérée, par le texte ou les choses considérées à partir de leur insuffisance constitutive.

A Angoulême, Pierre Joseph n’a pas fait que dresser le constat d’une situation artistique et d’une époque naufragées. Certes, comme artiste, il ne pouvait pas voir plus loin qu’un maître de science-fiction. Il savait simplement que, pour bâtir de nouveau, il est préférable de ne pas s’accrocher aux formes anciennes : on peut avec nostalgie les contempler comme on regarde un beau champ de ruines mais, si l’on veut vivre encore, il est essentiel, plutôt que de les « juger », de comprendre le sens réellement humain qui les rendait si précieuses à ceux qui les avait fait naître, que ce soit au 15ème ou au 21ème siècles. C’est la raison pour laquelle il a été tout juste « artiste », à peine « artiste symbolique » comme le vieux Joseph était « père symbolique », plutôt commissaire de l’exposition d’un autre (on se rappellera d’ailleurs que Duchamp avait su remplir ce rôle au profit de Breton). En fait, il s’est moqué de ces distinctions « critiques » qui empoisonnent la pensée plus qu’elles ne la fécondent et il s’est laissé porter par un puissant mouvement visionnaire, celui de l’Analogie. La mélancolie dans laquelle on aurait pu la croire trempée ne la rendait pas pour autant, comme « l’ironisme d’affirmation » du discret Marcel, accessible à la négativité absolue, ayant toujours « autre chose » en vue, et sachant, dans la débâcle, rester puissante et légère, généreuse et mordante, véritable analogie d’affirmation. (janvier 2007 corrigé en août 2008)[10]. Emmanuel Latreille

Addendum au texte relatif à l’installation de Pierre Joseph.

1. L’installation de Pierre Joseph à Angoulême a été « refaite » pour l’exposition La dégelée Rabelais, durant l’été 2008, dans la Tour Philippe Le Bel à Villeneuve les Avignon (14 juin-28 août 2008). Mais, selon le principe analogique décrit dans mon texte de 2007, elle pouvait être réalisée de façon quelque peu différente tout en obéissant à l’ordre du texte qui lui servait de déclencheur. Opérant sur les trois niveaux de la Tour, le texte de Philip K. Dick se trouvait au rez-de-chaussée, qui était aussi la salle d’accueil du public. Une Pietà (qui n’était cette fois qu’une copie en plâtre d’une Pietà anonyme en pierre de la fin du 15ème ou du début 16ème siècle, copie réalisée et prêtée par l’atelier de Jean-Loup Bouvier aux Angles) se trouvait au premier étage et un tas de cannettes au second, l’inversion des deux éléments obéissant plus rigoureusement, selon Pierre Joseph, à l’exposé du romancier américain. Les canettes étaient plus proches de l’idée d’un tas, même si elles ne réalisaient pas, loin s’en faut, un monceau de 25 mètres de haut[11], alors que le remplissage d’une salle de l’Hôtel Saint-Simon du Frac Poitou-Charentes, faisait plutôt songer à une marée envahissant un espace. Les différents écrans plats étaient placés comme dans la première présentation, à proximité de l’extrait de Dick puis derrière les objets, avec les mêmes textes en déroulement continu. La littéralité de l’installation était par conséquente plus forte et servait mieux l’« équivalence » suggérée par l’auteur. Un dernier niveau de la Tour, donnant sur le Rhône et le Palais des Papes, permettait au visiteur de saisir la pensée du « cycle de l’espèce », en se projetant, sinon en bas du monument !, du moins vers un passé glorieux puis vers le futur de sa propre puissance visionnaire… En tout cas, « Voilà jusqu’où porte mon regard, pour le moment du moins » a-t-il pu se dire en pensant à l’humour optimiste de Philip K.Dick !

2. Mais quelle relation avec Rabelais et pourquoi son introduction dans La dégelée Rabelais ?

En premier lieu, la proposition de Pierre Joseph met en relation une sculpture du 15ème ou du 16ème siècle et un objet (des canettes…) du 21ème. L’époque de Rabelais et le monde actuel se trouvaient donc reliés d’emblée par cette installation : la traversée du temps est rendue immédiatement, à l’invitation d’un artiste et d’un écrivain. En second lieu, l’un des principes initiaux de cet ensemble d’expositions était d’y inclure des objets qui ne soient pas des œuvres contemporaines – et dans ce cas, et une Pietà et un tas de canettes, considérés en tant que tels, remplissaient parfaitement ce cahier des charges. C’est pourquoi « l’œuvre » de Pierre Joseph pouvait être à peu près considérée comme un condensé de La dégelée Rabelais, sinon comme un « résumé » de l’œuvre rabelaisienne elle-même, à travers la double polarité d’une haute mythologie d’apparence populaire et d’une pensée religieuse « sous-jacente » (une religion ésotérique masquée par les histoires populaires et exotériques, ou encore l’angoisse de la mort du Christ-Pan noyée dans le mot joyeux de la dive Canette…). En ce sens, le double aspect « métaphysique » et « prosaïque » de Rabelais – et l’effort pour rendre sensible, par des expositions, ces deux dimensions dans un parfait équilibre et une rigoureuse équivalence d’inspiration carnavalesque – se trouvait proprement et littéralement réalisé par l’exposition de Pierre Joseph.

Par ailleurs, la méthode même de son installation, sa manière de prendre appui sur un texte pour rendre possible la présentation d’objets d’art ou de non-art, pouvait être aussi considérée comme le modèle réduit d’une exposition prenant à son tour un texte plus vaste comme argument pour montrer des objets de toute nature. Ainsi, l’ensemble des expositions de La dégelée Rabelais faisait fond sur le vaste corpus rabelaisien, et la construction de chacune d’entre elles obéissait au même principe analogique que celui qui est à l’œuvre dans l’extrait de Philip K.Dick et qui permet en réalité à Pierre Joseph de réaliser son projet. L’analogie est ce qui rend possible une véritable « fidélité » au texte, ce dernier n’étant fondé que sur des relations ou des rapports entre des éléments dont un terme est toujours « absent », manquant. Or, comme on s’en convaincra en lisant ci-après le texte de Bruno Pinchard, la pensée de Rabelais opère à partir d’un tel principe de « vacance » et donc de possibilité d’associations et d’enquête indéfini, selon une orientation et un ordre qui ne sont pas pour autant arbitraires. Que la « haute mythologie » de Rabelais fasse une place centrale à l’Analogie, on s’en convaincra en examinant avec Claude Gaignebet les équivalences permanentes que le texte établit entre des figures superposables à souhait (Gargantua/St Blaise, Pantagruel/St Jacques/Pan/Christ, toutes ces équivalences entre des connaissances appartenant à des strates de culture savante ou populaire renvoyant à un Dieu au nom imprononçable, un « Amon » qui demeure dans le secret du langage le plus ésotérique car le plus lourd de Sens). C’est en ce sens que La dégelée Rabelais s’est efforcée en tout cas de le comprendre et de le suivre, même dans un domaine (celui des signes visuels et non plus du langage) où il pouvait paraître impossible d’en rendre compte « sérieusement ».

3. Dans la mesure où l’installation de Pierre Joseph ouvre la question même de l’exposition d’art (et sa limite avec ce qui l’excède), il est indispensable de la relier à une expérience plus ancienne réalisée par un autre auteur de « fiction spéculative » américain, J.G. Ballard. En 1970, soit deux ans avant la conférence de Philip K.Dick, celui-ci avait réalisé à Londres une « exposition » de trois voitures violemment accidentées qu’une jeune femme à moitié dénudée invitait les visiteurs à commenter, tout en filmant ces derniers et en retransmettant leurs avis et impressions sur des écrans de télévision. Le projet de Ballard faisait suite à la rédaction d’un livre intitulé The Atrocity Exhibition (publié seulement en 1972), et l’auteur, qui connaissait bien le monde de l’art, envisageait cette manifestation intitulée New Sculpture comme devant se situer en dehors des préoccupations esthétiques habituelles[12].

En faisant son installation à Angoulême, Pierre Joseph n’avait aucune connaissance de l’exposition de Ballard. Une autre question – qui, elle, demeurera à jamais sans réponse – serait de savoir si Philip K. Dick avait eu entre les mains The Atrocity Exhibition, paru la même année que sa conférence Androïde contre humain, en 1972. Il est clair que Dick ne s’intéressait pas autant que Ballard au monde de l’art de son temps, qu’il ne le fréquentait que peu et que sa conférence ne traduit aucune préoccupation ou visée, même lointaine, de l’ordre de l’exposition. Le fait que Pierre Joseph ait fait d’un extrait de celle-ci le script (ou l’argument) d’une exposition qui, on va le voir, peut être, vingt-quatre ans plus tard, comme un commentaire de celle de J.G.Ballard, relève par conséquent d’un nouveau tour de ce « hasard objectif » dont raffolait Duchamp. S’il nous reconduit d’ailleurs à Marcel Duchamp, c’est aussi dans la mesure où, comme le précise avec justesse Valérie Mavridorakis, le projet de Ballard instruisait la question posée par l’inventeur du ready-made : « Peut-on faire une œuvre qui ne soit pas d’art ? » et, corollairement, « Peut-on réaliser une exposition, dans une institution artistique, qui ne soit pas d’art ? ».

Les voitures accidentées de Ballard (qu’il ne considère pas comme des objets d’art, ready-mades ou sculptures) avaient pour objectif de produire un effet sur le psychisme des spectateurs et de les soumettre à une « épreuve traumatique » dont la caméra et la retransmission immédiate sur écran de leurs réactions (qui furent, semble-t-il, brutales) était chargée de rendre compte. La « voiture accidentée » condense en effet tous les fantasmes pulsionnels de l’individu moderne, de la pulsion de mort à celles d’une sexualité transgressive vécue intensément dans les excès d’une puissance agressive illimitée. De ce point de vue, elle est la parfaite héritière du mythe de la technologique moderne susceptible de rendre compte de la mécanique du désir amoureux et de représenter la pulsion à travers des schémas extrêmement froids et objectifs. Et bien entendu, on se rappellera ici, avec V.Mavridorakis commentant Ballard, de Duchamp lui-même[13], et surtout de sa Mariée mise à nue par ses célibataires, même (Le Grand Verre), qui est probablement dans ce registre le chef d’œuvre par excellence (y compris à cause du transport en camion qui l’a cassé et dont il a gardé des séquelles, comme une victime de la circulation routière…). On comprend dès lors que la voiture accidentée ne puisse pas, ne doive pas même, être considérée comme une œuvre d’art, mais un pur morceau de « réel » qui ne serait en rien affadi ou « sublimé » par les protocoles de la représentation artistique. Le projet de J.G.Ballard ne peut pas se situer en dehors d’un cadre purement « expérimental », dans un contexte où les appareils habituels d’enregistrement ne servent aucune « mémoire » (d’où le fait qu’il n’en ait été fait aucun compte-rendu photographique, car la mémoire est bien une construction distanciée de l’affect vécu) ou ne sont utilisés que pour retransmettre immédiatement les réactions sur des téléviseurs sur des téléviseurs. Comme le dit encore V.Mavridorakis, il s’agissait donc bien de « réaliser la fusion du réel et du fantasme ».

Si J.G.Ballard était passé à partir de 1966 de la science-fiction à la « fiction spéculative », Philip K.Dick a toujours revendiqué son travail comme relevant d’une « discipline, la science-fiction ». Il est surtout habité par ses « obsessions » propres, et se place en dehors de tout projet autre que mental et littéraire. L’extrait de la conférence Androïde contre humain qu’utilise Pierre Joseph est remarquable par l’élection qu’elle fait d’un objet susceptible de représenter, non les fantasmes individuels ou le psychisme traumatique vécu par l’homme du 21ème siècle, mais « la partie du cycle de notre espèce qui s’étend devant nous. » Comme je l’ai déjà écrit, cela ne place plus l’objet envisagé dans le cadre d’une stricte critique de la société contemporaine, mais dans celui d’une pensée plus ambitieuse. La Pietà étant l’anticipation de l’accomplissement du deuxième temps de ce cycle, il s’agit de rechercher dans le présent « l’équivalent » de « la Pietà comme réalité vivante, notre milieu total, un environnement externe aussi vivant que nous-même. » Or, le mouvement même de cycle, l’idée de mouvement cyclique, inspire à Dick cette idée du « monceau de canettes de bière Budweiser, en alu, de vingt-cinq mètres de haut, avec des milliers d’autres canettes, en train d’être ramassées par une benne dans un vacarme étourdissant de ferraille, débordant et s’écrasant au sol comme une grêle métallique, tandis qu’une usine homéostatique géante de bière Budweiser, automatisée et informatisée (…) presse fermement contre elle les canettes vides pour les recycler et leur redonner vie avec un nouveau contenu vivant. ». Un tel « objet » n’en n’est pas véritablement un, c’est plutôt une allégorie de la résurrection ou, en termes sexuels, le processus de la recharge des glandes séminales et des pulsions après leur mise à sac ! Le contenu « morbide » n’est pas absent de l’objet choisi, la violence non plus. Mais il joue à la fois le rôle de métaphore de l’espèce humaine dont la « matière » est sans cesse renouvelée et de Forme englobante qui la reconstitue en permanence comme une bonne mère, à travers « l’usine homéostatique géante ». Ainsi, représenter cette partie du texte au moyen d’un tas de canettes ne peut justement que le « manquer », et en donner une image incomplète : le mouvement cyclique qui le traverse doit encore être « complété » par celui qui regarde. C’est la raison pour laquelle le « monceau de canettes » ne peut pas du tout être considéré comme une œuvre d’art, une sculpture (une compression de César par exemple) ou un ready-made. Ce n’est même pas un tas, au sens où l’entendent certains sculpteurs contemporains. Il est seulement le support d’une pensée analogique, le premier terme d’une équivalence dont le second est cette Pietà qui est une œuvre d’art, mais morte. Et l’un et l’autre ne sont que les « équivalents » d’un troisième, toujours absent, « quelque chose d’unique et d’encore opaque à notre regard » et qui est le Temps comme mouvement cyclique.

La pensée Analogique vise ce mouvement. Introduite intuitivement par Pierre Joseph dans une exposition artistique, elle permet d’ouvrir réellement son cadre à « autre chose », c’est-à-dire à ne plus déterminer les objets qui y figurent selon les critères d’une classification esthétique. Car la relation analogique proposée par le texte, en faisant jouer cette « non-œuvre d’art » avec une authentique sculpture, permet de regarder autrement les objets de la culture savante ou de la vie quotidienne. L’exposition qui opère ainsi (c’est-à-dire à partir d’un texte considéré comme fondamentalement incomplet mais « opérateur » de sens, c’est-à-dire de « regard ») permet une sortie de l’alternative art/non-art, œuvre d’art/objet non-artistique : elle ouvre un horizon dans lequel toutes les réalités jouent les unes par rapport aux autres sans hiérarchie préconçue ni système de valeurs. Peut-on dire que cet horizon est « transcendant » par rapport aux réalités matérielles qui le désignent par leur incomplétude ? Il paraît en toute cas que l’Analogie est ici moteur de la Connaissance. Emmanuel Latreille (août 2008)

[1] Ce texte, intitulé « Les hommes au miroir », se trouve par exemple dans le catalogue Chauffe, Marcel ! (Isthme éditions et Frac Languedoc-Roussillon, 2006, page 20), dans la contribution de Tanguy Viel, Cher Marcel Duchamp,.

[2] Jean Clair, « Les vapeurs de la Mariée », in Marcel Duchamp, L’ARC n°59, 1974, pages 44 à 51.

[3] Cette insolence consisterait dans le fait d’avoir parodié Le Grand Verre au moyen de réalités ready-made et d’avoir ainsi refermé l’œuvre de Duchamp sur elle-même. La distinction inscrite au cœur de l’œuvre par de nombreux commentateurs, notamment Jean Suquet, visant à tenir la pratique des ready-mades comme mineure et à valoriser au contraire les « chefs d’œuvre » longuement travaillés par le maître (Le grand Verre et Etant donnés) , serait ici particulièrement moquée. L’unité de la Pensée artistique de Duchamp serait à rechercher autrement, et l’installation de P. Joseph nous paraît en avoir eu l’intuition comme donné la clef.

[4] Thierry de Duve, « A d’autre ! », in Parade n°6, ERSEP de Tourcoing, 2006, page 38.

[5] Se serait-il ainsi « souvenu » de ce médiocre jeu de mot évangélique : « Car tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » ?

[6] La séquence où Marcel Duchamp parle du « naufrage » comme d’une situation du « chacun pour soi », se trouve à la fin du film que Jean-Marie Drot lui a consacré. Il ne me semble pas que Duchamp parlait seulement du naufrage de l’art…

[7] En un double sens d’auteur (par délégation) et d’objet d’intérêt.

[8] Octavio Paz, « Marcel Duchamp ou le château de la pureté », in Deux transparents (Marcel Duchamp et Claude Lévi-Strauss), Gallimard, Paris, 1990, pages 59-60.

[9] On notera au passage que l’on ne fait que reprendre une manière grotesque de penser le temps cyclique, dans laquelle le monde se régénérait en permanence dans le « bas matériel et corporel » et qui était active dans la culture populaire au Moyen Âge. (cf. par exemple : Mikhaïl Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Gallimard, Paris, 1970. Et si l’œuvre de Philip K. Dick était à la culture populaire moderne ce que celle de Rabelais a été à celle de la fin du Moyen Âge ?)

[10] Une première version, plus courte, de ce texte a été publiée sous le titre La mélancolie d’affirmation de Pierre Joseph dans le numéro 13 de la revue Offshore, Montpellier, mars 2007.

[11] La difficulté de rassembler une telle quantité de canettes, que les entreprises de recyclage ne conserve que peu de temps, n’a pas été, bien entendu, la seule raison de cette trahison du texte…

[12] On trouvera un commentaire très complet de cette exposition dans l’article que lui a consacré Valérie Mavridorakis : The Atrocity Exhibition – écrite et réalisée par J.G. Ballard ou la fin tragique des années 60, in revue 20/27 n°2, Paris, 2008.

[13] « Et Jean Clair évoque, à propos de Duchamp, un livre publié en 1926 par le Docteur Chauvois et intitulé La Machine humaine enseignée par la machine automobile. L’auteur y multiplie les comparaisons entre les organes du corps humain et ceux d’un moteur automobile. On imagine le plaisir qu’à pu ou qu’aurait pu y prendre le peintre du Passage de la Vierge à la Mariée… » Il faut cependant rappeler qu’en 1926, Le Grand Verre était déjà laissé « définitivement inachevé » par son auteur depuis près de trois années. L’inspiration mécaniste des œuvres dada de Duchamp et Picabia était nettement antérieure à cette date.

Esquisse pour une nouvelle forme de monument...

“Réactivation d’un personnage emblématique” : Jacques Bonsergent, place et métro Jacques Bonsergent.

Il s’agit de trouver l’équivalent vivant et actif de la plaque émaillée, bleue et lettres blanches qui nomme un lieu, qui commémore ce qu’il nous faut mémoriser et ne pas oublier.

Une ligne budgétaire, un poste créé. La présence d’un figurant salarié pour représenter l’hommage à un personnage singulier et historique: Jacques Bonsergent.

Un banc implanté sur la place Bonsergent (ou proche) d’une esthétique respectant le projet d’aménagement global du Boulevard Magenta. Le choix d’un angle particulier pour son scellement (ne pas respecter l’alignement par exemple, ou bien en trouver un volontairement atypique, pour signaler une différence, un accident).

A part son orientation, le banc ne se différencie en rien d’un autre banc.

Ce figurant est habillé d’une manière proche de celle de Jacques Bonsergent (les documents disponibles, la mode de l’époque nous permettrons de déterminer ce costume) mais ce n’est pas un déguisement ni des vêtements d’époque, simplement une interprétation contemporaine, sobre, minimale réalisée sur mesure (couturier à questionner).

Ce figurant devra être âgé de 28 ans, de sexe masculin, de grande taille. Un figurant peut en remplacer un autre.

Selon un calendrier aléatoire à déterminer (météo, saison) est mis en place une intermittence de ce personnage sur ce site, assis sur le banc.

Le figurant reste pensif, ouvert à la réalité qui l’entoure sans pour autant rentrer en contact avec les passants. Il est presque anonyme.

Une communication minimale s’effectue autour de ces apparitions/présences, ce n’est pas un spectacle.

L’hommage continue tant qu’il existe un budget pour l’activer. P.J